| ||

| ▲ 지난 주말 자신의 개인전 전시작품 앞에 선 우제길 화백 ⓒ일요주간 | ||

“빛을 사랑하지만 한 테마에 머무르는 것은 지루해

다양한 빛과 직선을 통한 작품 세계를 보여주고 싶다”

한국 추상 작가 1.5세대를 선도하는 대표 작가 우제길(71) 화백의 회고전 『빛으로 그려온 藝道(예도)-The Luminescent Abstraction』이 서울 서초동 예술의 전당 한가람 미술관에서 4일 열렸다. 76회를 맞는 이번 개인전에서 시대별 대표작을 내걸은 우제길 화백은 “언제나 같이 나의 주제는 오롯한 빛”이라며 “나의 화업 인생 60년 사를 되돌아 볼 수 있는 일종의 회고전”이라고 수줍은 미소를 지었다. 일본 교토 태생인 우제길 화백은 광주를 주무대로 활동을 시작해10년 전 광주 무등산 자락에 자신의 이름을 건 미술관을 개관했다. 우 화백은 고희를 넘긴 나이에도 청년 못지않은 왕성한 작품 활동으로 후배들의 교감이 되고 있다.

직선과 빛의 오마쥬

그의 이름 앞에는 여러 가지 수식어가 붙는다. 추상화가, 빛의 화가 그리고 직선을 사랑한 작가. 우 화백에게 특별한 의미가 있는 지 그 이유를 물었다.

“나는 선중에서 직선을 가장 좋아한다. 그 이유는 직선의 강직함과 그 성격에 있다. 강인하고 타협이 없어 좋다”면서 “그렇지만 내 실제 성격은 우유부단해 맺고 끊는 것이 명확하지 못할 뿐 아니라 남의 의견에 따라가는 편이다. 그래서 작품 속에 똑 부러져 보이는 직선을 화두로 삼아 작품에 투영하게 된다”고 말했다.

결국 그가 사랑하는 직선은 자신이 원하는 형태이자 가고자 하는 이상에 가까워 스스로 ‘결함’이라고 느끼는 성격을 바꿀 수 없는 대신 작품으로 승화시켜온 것이다. 그는 ‘직선’에 의지하면서도 자신을 최대한 표출하는 도구로 그림(회화) 혹은 작품을 선택했다.

여기에 빛은 그의 회화의 중심을 잡아주는 중심이 된다.

“나는 ‘빛’을 사랑하기에 모든 작품에 ‘빛’을 담지만 한 테마에 오래도록 머물러 있는 것은 지루해서 싫다”며 다양성을 추구하는 작품 활동의 이유를 들었다.

하지만 그가 ‘빛’이라는 주제에 머물렀던 것은 아니다. 그림을 그리는 동안 가장 행복감을 맛봤다는 그는 언젠가 밤, 아주 적막한 어느 날, 침묵을 깨는 피리 소리에 큰 전환점을 맞았다는 것.

그 날 그의 귀를 통해 들린 피리소리는 단순한 소리가 아니라 그의 몸 구석구석, 혈관을 타고 내려와 자신을 녹여버릴 것 같은 매력을 느꼈다는 그는 ‘빛’은 물론 ‘소리’역시 화폭에 표현해야겠다는 생각을 가지게 된 전환점이 됐다.

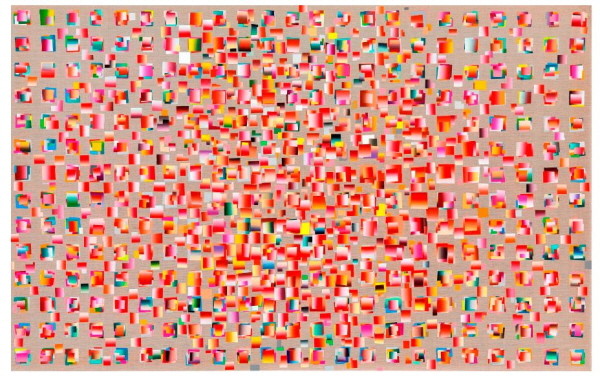

| ||

| ▲ Light-1A 2011 Acrylic on canvas 162.0 x 259.0 cm | ||

| ||

| ▲ Light-7C 2013 판넬위에 하얀테이프칼라 240.0 x 120.0 cm | ||

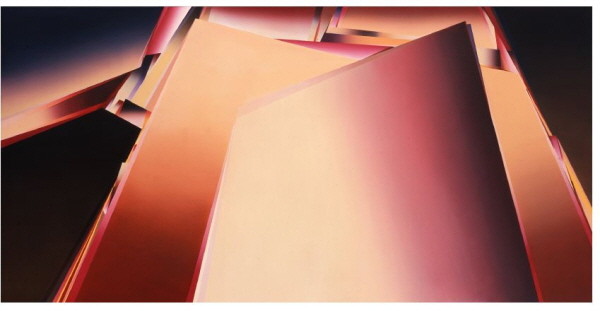

지난 70년대 초부터 기하학적인 추상작업에 몸담기 시작한 우 화백은 유화에 머무르지 않았다. 유화, 콜라지, 입체, 영상 여기에 토탈 아트 등으로 그 영역을 넓혔다. 그러나 그의 작품을 읽는 중심 언어는 바로 ‘직선이자 빛’ 임에는 틀림없고 여기에 그가 몸 담아온 빛의 고을 ‘광주’로 일컫는 남도의 역사적인 전통과 정서가 내재돼있다.

특히 어둠 속에서 태고 적 빛을 찾아온 그의 작품은 추상주의에 머무르는 것이 아니라 자신의 터전, 현실에 대한 심경, 시대상 등이 반영 돼 ‘추상작가’이지만 ‘현실성’이 반영돼있고 어둠 속 강렬한 대비로 묘사된 빛이지만 따뜻한 맛이 있다.

1970년 대 작품 활동을 본격적으로 시작했을 때 조형적인 요소를 드러냈던 것과는 달리 최근 작품에서는 빛의 존재에 많은 의미를 담는다.

초기 작품을 보면 대표적인 추상회화 작가인 로베르 들로네 혹은 바실리 칸딘스키를 연상시킨다. 그러나 이후 15년 정도의 세월이 흐르면서 20세기 초 빛의 덩어리, 혹은 빛을 투영시키는 오브제들의 반사 등으로 작품이 완성되면서 직선과 빛으로 완성된 그의 세계가 자리 잡았다고 해도 과언이 아니다.

또한 작품하나 하나에 들이는 정성이 남다르다. 쉬운 길을 가지 않는다. 전시장에는 그의 작업 활동을 보여주는 영상물이 눈길을 끌었다.

작업 활동 가운데 눈에 띈 것은 바로 ‘테이핑 작업’이다. 그는 이 작업을 60년대부터 고집해왔다. 테이핑 작업은 직선과 빛으로 이뤄진 화폭 안에서 단순한 면의 중첩이 아니라 마치 금속 파이프의 표면과 같은 음영을 드러내기 시작했다. 이와 함께 고집스럽게 시작한 것이 바로 ‘한국적인 이미지’의 투영이다.

그가 한국적인 이미지로 가장 먼저 선택한 것은 한지다. 80년 대 이후 작품의 다양성에 주력했던 고서의 한지를 콜라지한 작품을 내놓기 시작했다.

쉬운 작업이 아니었다는 게 그의 설명이다. 89년 한지작품에서 볼 수 있듯 한지를 배접한 과정, 이를 콜라지하고 아트 상품화 시킨 실크 천 등의 감광과정 등이 복잡하기에 쉽게 시도하지 못했을 뿐만 아니라 작품 활동을 해온 미술가들을 숙연하게 만드는 부분이다.

그가 작품에 투영한 광주에 대해 이렇게 말했다.

“나는 남도 땅 광주에서 자랐고 이 터를 떠날 수가 없었다. 아니 도망 나갈 수가 없었다. 광주사람으로서 이 지역 호남 일대의 역사적 문화적 의미는 일생 내내 내 몸과 혈관 속에 흐르고 있다고 자부한다. 나는 광주에서만 살아왔기에 나만의 독창적인 작업을 할 수 있었다고 스스로 확인하고 있다. 그래서 일생 한 점 한 점마다 최고의 작품을 만들기 위한 노력이었으며 그런 꿈을 키워왔다. 돌이켜보면 지금까지 살아오며 작업하는 동안 내내 영원한 한 점의 작품을 위한 삶이었으며 투쟁이었다. 여기까지 이뤄낼 수 있도록 끊임없이 예술가적 올곧음을 위해서 질책과 헌신적인 사랑을 베풀어준 아내 김차순이 함께 했음을 다시 한번 밝히고 싶다”

| ||

| ▲ Light 2004-9B Oil on canvas 240 x 120 cm | ||

76번째 개인전..그리고 회고전

이번 전시 작품에도 시대별 작품의 이름에는 ‘Light(빛)’이지만 투영하는 색상이 다르고 드러내는 느낌이 상반된다.

그의 작품에 한 미술평론가는 “원숙하고 콘트라스트가 밝아졌으며 빛과 어둠의 대조와 굉음을 내던 속도감은 이제 단순하고 부드러운 형태로 바뀌었다”고 말한 바 있다.

그러나 빛의 변화에도 흔들리지 않는 것은 바로 ‘직선’이다. 그가 사랑하는 오마쥬인 직선은 전시 작품 하나하나에서 다가오는 바가 달랐다.

그는 직선의 변을 이렇게 전했다. “평면의 가장 기본적인 것은 가로와 세로다. 나는 이것을 통해 변으로 또 다시 면으로 탈바꿈 시키고 면과 면 사이에 어두운 부분에 빛을 투영시켜 내 회화 작품을 완성시킨다”면서 “특히 나의 테이프 작업이 이들을 완벽하게 만들 수 있는 본성이며 내가 갖는 조형의 기본 개념이다”라고...

우제길 화백의 작품을 보며 색상의 변화, 빛과 빛 사이의 간격의 느낌, 작품이 주는 오묘한 빛의 색이 더해지면서 빛의 매력에 빠지고 말았다.

이탈리아의 유명한 미학자인 디오다토는 스피노자의 철학에서 신의 힘을 ‘빛’으로 해석하기도 했다. 이렇듯 우제길 화백 역시 빛이 주는 매력과 직선을 통한 조형적 언어를 구사하면서 작품 세계를 펼친 것이 아닐까. 그에게도 빛이 신이자 친구이자 자신 세계를 나눌 수 있는 공간이었을 테니 말이다.

이번 전시회에 앞서 자신의 의도는 “좁지 않은 공간에서 내가 지금까지 준비해온 작품들을 전시해 얼마만큼 좋은 작가로 보여 줄 수 있는가”에서 시작했다는 그의 설명에 섬광의 예술을 작품으로 승화 한 한국을 대표하는 작가로 남아주길 바라는 것이 큰 욕심이 아니라는 확신을 갖으며 전시회장을 나섰다.

'시민과 공감하는 언론 일요주간에 제보하시면 뉴스가 됩니다'

▷ [전화] 02–862-1888

▷ [메일] ilyoweekly@daum.net

[ⓒ 일요주간. 무단전재-재배포 금지]